補聴器と人工内耳

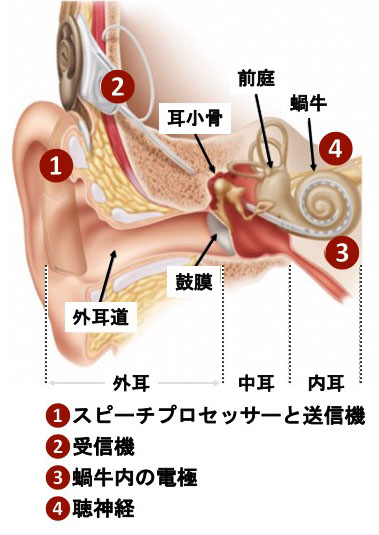

補聴器は難聴に対して難聴の分を補う電子機器である。その基本構造は電池マイク、アンプ信号処理装置、スピーカからなる。難聴は軽度難聴、中等度難聴、高度難聴、聴力廃絶に分類されるが、補聴器は聴力廃絶以外の難聴の重さに応じて選択する(図1)。補聴器の名称は気導補聴器には耳穴型、耳かけ型、箱型があり、このほかに骨導を振動させる骨導補聴器がある。

補聴器の価格は10~30万円のものが多い。この補聴器の支援制度は二つに分かれる。

一つは身体障害者福祉法によるもので、両側の聴力レベルが70㏈以上の場合に身体障害者手帳が交付され、この手帳を持つ障害者に補聴器が申請によって交付される。もう一つは最近全国の地方自治体(市町村レベル)で、軽・中等度難聴に対する補聴器購入支援事業を実施するようになった。両側35㏈以上70㏈未満で、身体障害者(聴覚)手帳を保有せず、かつ18歳未満を対象に補聴器が原則的に片側援助させるようになった。この制度における補聴器の普及が小児の軽・中等度難聴に対して進んだ。

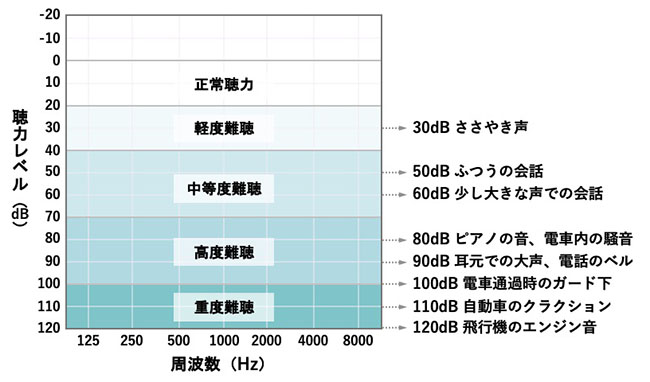

補聴器の装用でも音声が聴き取れないほど高・重度難聴、あるいは語音明瞭度検査で50%以下の場合は人工内耳埋込術(人工内耳手術)がすすめられる。人工内耳手術は片側の場合と両側の場合がある。片耳補聴器と反対耳に人工内耳装用による両耳聴を“Bimodal装用”という。手術の費用はスピーチプロセッサーとインプラントを含め約400万円に近い医療費がかかる(図2)。この医療費をカバーするために、幼小児では自立支援医療の「育成医療」、成人から高齢者の場合は「更生医療」を申請する。収入が多い場合は育成医療も更生医療も対象とならない。その場合は高額医療制度を用いることで費用がカバーされる。

図1 難聴の程度 図2 人工内耳のしくみ

図2 人工内耳のしくみ