聴覚障害の臨床診断の伝え方

- (1)新生児聴覚スクリーニング

- 1) はじめに

新生児聴覚スクリーニングでreferと言われて来院した母への対応には細心の注意を払う必要がある。無事出産できた喜びの直後に、「難聴かもしれない」といわれ、肉体的にも激変の環境の中で「障害があるかも」との大きな不安に駆られて来院する。特に第1子の場合はなおさらである。この不安は新生児聴覚スクリーニングの結果をどう聞いているかによってもちがうし、新生児聴覚スクリーニングに対する事前の説明をどう受けたかによっても異なる。

出産に向けて助産師、保健師さんなどから新生児聴覚スクリーニングを受ける前にスクリーニングについてパンフレットなどでその必要性、信頼性、結果の捉え方などが説明され、予備知識が十分であればその結果を冷静に受け止めることができるが、出産医療機関、母親教室での十分な説明はなされていないのが現状と思われる。

日本耳鼻咽喉科学会による「新生児聴覚スクリーニングマニュアル」の分娩取扱施設や新生児科等への浸透が望まれる。特にそれらの機関での結果の伝え方も知る必要がある。

また、Referの結果が伝えられる場合、時に「難聴の疑いがある」と説明されることがあって、そのような場合、保護者はこの言葉から「難聴あり」と解釈し、不安を募らせていることが多い。飽くまでもこの検査はスクリーニング検査であって、「正常であってもReferとなることがある」、「精密聴力検査機関で再検、精査の必要がある」との説明に留められていることが肝要と思われる。

- 2) 精密聴力検査機関での診断の流れ

新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関への紹介状には分娩の状況、新生児聴覚スクリーニングの使用機器、検査日、回数などが記入されているので、それらを参考にしつつ、問診、診察を行う。

① まず、保護者がrefer結果をどのように受け止めているかを知るために逆に「結果をどう説明されましたか」と尋ねるのは有用である。その際の口吻により、心配の程度を推し量ることもできる。

② 「難聴かもしれない」といわれたとのことであれば、新生児聴覚スクリーニングの意味合いを再度説明し、正常であることも多いことを付け加える。

③ 耳鏡所見で外耳道に耳垢、胎脂などが詰まっていないことを確認する。鼓膜所見から中耳に滲出液、あるいは胎生の間葉組織遺残があることの確認までは難しい。

④ 念のため、簡便なDP-OAEでスクリーニング施行する。

⑤ 要精査で来院する乳児は生後1カ月未満がほとんどであるのでAABRを再検する。

⑥ DP-OAE、AABRとも反応があれば聴力問題なしとして、当日に診療が終わる。この際、前医でAABRがreferだったことについて、「鼓室内の状態が時間と共によくなったのでしょう」、ということを付け加える。

結局初診時のDP-OAEとAABRでほぼ、その後の方針が決まる。最終的には3カ月程度で確定診断がつき、聴覚補償(補聴器)を6カ月までに行いたい。これは早ければ早いほどよい。重度難聴であれば、却って診断が付きやすいが、中等度難聴の可能性のある児については域値が成長と共に変化する場合があるので補聴器の必要性について確定が遅れ気味となる。

ア)両側Referの場合

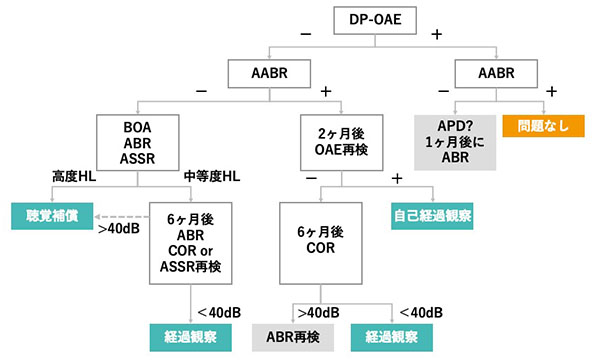

図1:新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関での検査のフロー

新生児聴覚スクリーニングでreferとなった児の検査の概略フロー(図1)を示す。

DP-OAEがpassでありながら、AABRがreferとなる場合がまれに存在するが、その場合はAPD(Auditory processing disorder)を念頭において、後日conventional ABRを施行する。行動聴検とABRが解離する。一般になんらかの中枢疾患と合併するが、補聴器、人工内耳の効果については未だ議論がある。また、年齢とともにABRの結果に反して、音声言語が伸びる場合があるので、慎重な説明、経過観察が必要である。

また、AABRはpassでありながら、DP-OAEがreferとなる例もある。一般に滲出性中耳炎などの場合が当てはまるが、鼓膜所見、CTでも滲出性中耳炎がない場合、中耳伝音系になんらかの異常による軽度難聴の可能性があると考えfollowを要する。CORで経過をみてもよいが、中等度難聴の可能性も否定出来ない場合、あるいは域値の確定を急ぐ際にはABR、ASSRを考慮する。

イ)一側Referの場合

一側referの場合も時に両側難聴のこともあるので両側referの場合と同じく、DP-OAE、AABRの組み合わせで一側referであることを確認する。一側のみのreferであることが確認できればその後の音声言語発達に大きく影響することはないので、refer側の難聴の域値について急いで確定する必要はない。乳児の体力が安定する3カ月以降にABRを施行するようにする。域値が定まれば、難聴の程度に応じて対応、予後を説明することになる。中等度であれば中耳奇形など後に手術で治る可能性のある難聴なのか、否かをCTなどの画像の精査も合わせて行う。最近はASSRで複数の周波数の気導、骨導が測定できるので考慮する。もし、refer側が高度難聴であれば、「ことばの発達には問題はないが、集団の中の聞き取り、遠方からの聞き取り、方向感などにハンディがある」ことを説明する。念のため、ヘッドホンによる標準聴力検査ができるようになる3、4歳まで半年毎に定期検査をすることが望ましい。ウ)全般的注意事項

言うまでもなく、新生児聴覚スクリーニングのAABRは脳波をみているので、脳の発達が遅れる疾患、あるいは脳に合併症を有するような乳児ではreferとなる。その後の精査によるABR閾値検査も脳の成熟により変化することあるので、一度だけのABR結果で難聴の有無を断定してはならない。Down症、未熟児など発達遅滞の合併症を有する難聴についてはABRの域値が月数と共に改善することもあるので、一年余に複数回のABRを実施しながら、BOA、CORなどの行動聴検を参考に難聴の有無、程度を判断すべきである。

- 1) はじめに

(2)1歳半聴覚検診

1歳半聴覚検診が施行されている自治体は少数と思われるが、この年齢は声言語発達のために介入できる最終年齢と考えられるので、この時期の聴覚検診は特に新スク受検もれの児に対して、あるいは新スク後に進行した難聴に対して重要である。手順として保護者自身が行うきこえのチェック、発する単語の数などで一次スクリーニングが行われるので、難聴の疑いは言語発達遅滞との関連で精査依頼となることも多い。ちなみに静岡市の例では保護者へのきこえのアンケートを保健師がチェックし、保健センターでの聴覚二次検診を耳鼻咽喉科医師、ST、保健師、聾学校教員の四者で行っている。

問診(聞き取り)を保健師が行い、STと聾学校教員でpediatric audiometer(PA5 interacoustics社(図2))を用いてのCOR検査で左右別に30dB、60dBの区切りできこえの有無をチェックしている。医師は鼓膜のチェックとCOR結果を合わせて、聴力の評価と今後の方針について、保護者に説明する。具体的内容として①さらに精査を要するとして精聴機関に回す、②近医での滲出性中耳炎の治療を行う、③保健師が引き続きfollowする、④発達検査を勧める、などである。

図2:1歳半聴覚検診(COR)に用いるハンディ機器 PA5(interacoustics)

静岡県では新スク受検者が9割以上となっているので、この1歳半聴覚検診で重度難聴が見つかることはないが、中等度難聴が少数発見される。大多数がことばの遅れに付随しての聴力のcheckとなっている。聴力に問題なく、ことばの遅れがあるとなると耳鼻科医を離れて小児科医が主体となる。発達をみることのできる小児機関との連携が大切となる。この間、保護者には「難聴によることばの遅れではないようです。ことばの発達にはある程度個人差があってゆっくりの児もいます。ご心配であれば専門の施設を紹介します」などと話すことになる。

精査機関ではまず、新生児聴覚スクリーニングの結果を母子手帳で確認の上、COR、DP-OAEの検査を行う。CORで両耳聴の各周波数の閾値を知ることができ、OAEで片耳ずつのチェックが可能である。CORの受検態度で発達の問題が示唆されることも多い。耳鏡所見に異常がないにも関わらずOAEがreferであればABR、ASSRを実施する。必要に応じて補聴器装用を勧める。時に保護者は「こんなに話せているのに」と補聴器の必要性を十分理解しない場合もあるが、「今は沢山のことばを吸収する時期です。微妙なことばが聞こえてない可能性があります。今後の言語発達のために今が大切です」と説明する。

- (3)就学時聴覚検診

まれに就学時にはじめて難聴を疑われることがある。大抵が中等度難聴でしゃべりも普通と見えることが多い。この時期の小児は標準純音聴力検査が可能で診断は比較的容易である。保護者は「そういえば、声かけを無視することが多かった気がするが、夢中になっていたためと思っていた。そういう性格かと思っていた」との認識で難聴の発見が遅れる結果となっている。補聴器が望ましい中等度難聴であれば補聴器を試用させるが、この時期の適合は必ずしも容易ではなく、「周囲の音がやかましい、響く」などと日常的装用に至らないことも多い。つまり、これまで中等度難聴の蝸牛に脳が最善の適合をしてきた状況に、補聴器による音が付加されることとなり、結果として脳にとって外乱、却って混乱、聞きづらい状況となるものと思われる。補聴器を継続装用しているうちに慣れる、ということも年齢的に脳の可塑性が乏しいのでかなり困難である。無理強いはせず、個々に対応する他ない。 - (4)視覚聴覚二重障害の場合

この障害の頻度はきわめて稀であることに加えて、関係者の難聴についての情報不足のためか、乳児期にこの疾患を耳鼻咽喉医として診察した経験がない。つまり、盲の障害は外見で分かるが、聴覚は見えない、また、盲聾の障害は他の合併症を有することも多く、乳幼児期はきこえのことまで気がまわらないのが現状かも知れない。発達に問題がなければ盲聾といえども1歳前後に人工内耳を装用すれば健聴児が自然に言語を獲得するように言語を獲得できるはずである。実際、先天的な視覚障害者であっても聴覚に問題がなければ音声言語獲得は困難ではあるが一定レベル獲得できる。聴覚の臨界期までに人工内耳手術を受けることは二重障害を一つの視覚障害に軽減することとなることを関係者が知るべきであろう。

また、感覚器の発達は生後3カ月がピーク1)であり、それらの感覚を統合、意味づけるピークは1歳前後と思われるので二重障害児においても生後間もない時期から、残された皮膚感覚(触覚など)を十分に刺激しながら、communicationを計ることがその後の認知発達に重要と思われる。

参考文献

- 1) Charles A. Nelson : From Neurons to Neighborhoods : The Science of Early Childhood Development(2000) Chapter 8. The developing brain. pp. 188